科研与学科动态 当前位置:首页 >> 科研学科 >> 科研与学科动态

金年会官网在近海结构防灾减灾研究领域取得重要进展

发布日期:2025-09-14 阅读量:282

近期,金年会金年会官网潘海洋讲师为第一作者,大连理工大学李超教授为通讯作者,在国际权威期刊《Thin-Walled Structures》(JCR Q1,Top期刊)上发表题为“Underwater shaking table test and seismic fragility assessment of free-spanning submarine pipelines under offshore spatial motions”的研究论文。本研究系统阐明了海底地震动空间变化效应与地震动入射方向对海底悬跨管线抗震性能的影响机制,进而提出了一种可同时考虑地震动强度与地震动入射方向的悬跨管线抗震性能预测模型。

由于海底地震动具有显著的空间变化效应,海底悬跨管线不同位置处的地震激励通常存在明显差异。此外,在实际工程中,海底地震动可能从任意方向作用于管线。为此,本研究旨在深入探究海底悬跨管线在海底空间地震动作用下的抗震性能,重点分析了地震激励类型、相干性损失效应和地震动方向性等关键因素的影响。研究首先开展了一系列水下振动台试验,以探究海底悬跨管线在海底空间地震动作用下的弹性地震响应。随后,定义了响应差异因子,用于量化由地震激励类型和相干性损失效应引起的结构响应差异。建立了海底悬跨管线的数值模型,并通过振动台试验结果验证了其出色的响应预测能力。在已验证数值模型的基础上,通过概率地震需求分析建立了海底悬跨管线的地震易损性曲线。进一步,从破坏概率和易损性中位值PGA两个方面,对不同地震激励类型和相干程度下的管线易损性进行了综合比较与讨论。最后,评估了海底悬跨管线在具有不同水平入射角的海底空间地震动作用下的易损性。试验与数值结果一致表明,在海底悬跨管线的抗震性能评估中,考虑地震激励类型和相干性损失效应至关重要。此外,随着地震入射角逐渐增大,管线的易损性呈现先上升后下降的趋势,其中最有利和最不利的地震入射角分别为45°与90°。本研究可为真实海洋环境中悬跨管线的抗震性能评估提供重要参考。

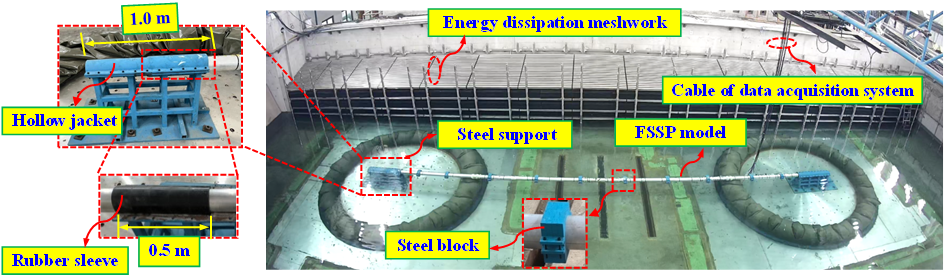

图1 海底悬跨管线水下振动台试验模型

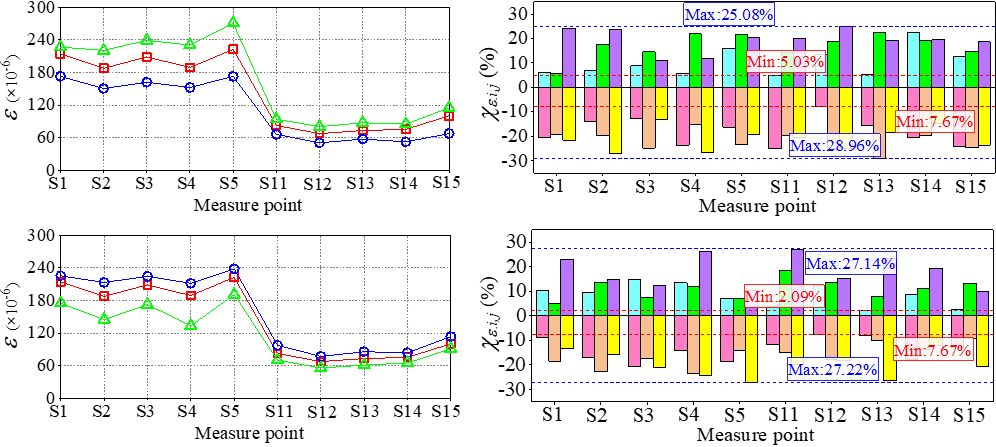

图2 地震激励类型和相干性损失效应对结构响应的影响

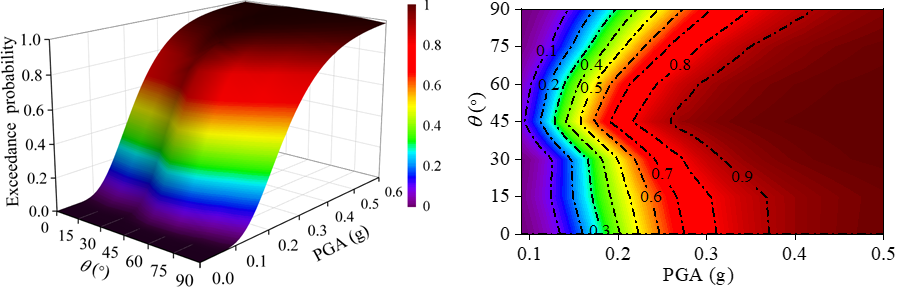

图3 地震入射方向对结构易损性的影响

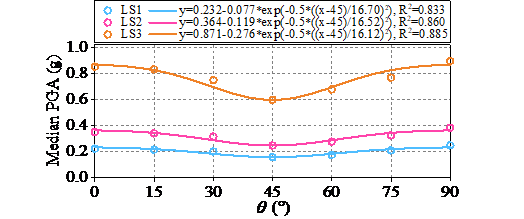

图4 海底悬跨管线抗震性能预测模型

论文链接:

“Underwater shaking table test and seismic fragility assessment of free-spanning submarine pipelines under offshore spatial motions”

https://doi.org/10.1016/j.tws.2025.113276

微信公众号 ● 七彩土木

微信公众号 ● 七彩土木